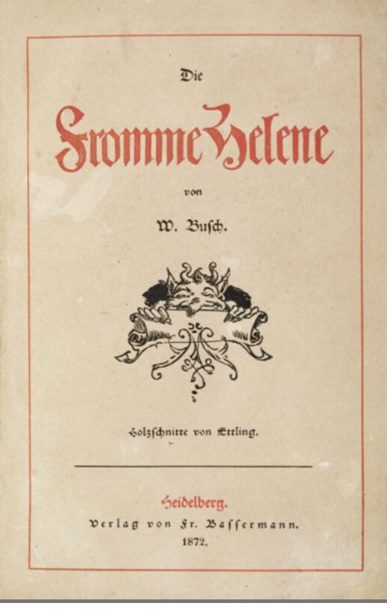

In Die fromme Helene (1872) seziert er die Doppelmoral der Gesellschaft. Er zeigt nicht die Großen der Welt, sondern die Kleinen.

Vom Lächeln über die Spießer zur Entlarvung einer Lebenslüge

Wer Wilhelm Busch nur mit „Max und Moritz“ verbindet, tut ihm Unrecht. Seine Bildergeschichten sind keine harmlosen Kindereien, sondern literarisch feinsinnige, oft tief ernste Satiren auf das Bürgertum seiner Zeit.

Mit Die fromme Helene (1872) hat Busch ein Werk geschaffen, das nicht nur wegen seiner Reime und Zeichnungen beeindruckt, sondern vor allem wegen seiner schonungslosen Entlarvung moralischer Fassade. Es ist ein Text, der uns auf irritierende Weise heute noch etwas zu sagen hat – besonders, wenn wir darüber nachdenken, was wir eigentlich meinen, wenn wir von „Spießern“ sprechen.

Busch war ein genauer Beobachter – und ein Skeptiker. Geboren 1832, streng protestantisch erzogen, wandte er sich früh von der Kirche ab und beobachtete mit wachsender Distanz, wie bürgerliche Moral sich selbst inszeniert. Sein Witz war nie bloß freundlich, nie einfach nur lustig. Er hatte immer einen Stachel. Und in der Frommen Helene zeigt er ihn besonders scharf.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Helene, angeblich fromm und tugendhaft, übernimmt die Erziehung ihres Neffen Franz. Sie predigt Moral, lebt aber insgeheim ganz anders: eitel, genussorientiert, leichtfertig. Sie lässt sich auf Männergeschichten ein, wird zur Karikatur ihrer eigenen Prinzipien – und stirbt am Ende an einem übermäßigen Abendessen.

Der Neffe, den sie erziehen sollte, wird ebenfalls kein Musterbild der Tugend. Die Moral der Geschichte kommt in kindlich klingenden Reimen daher, doch was Busch schildert, ist ein Zerfall von Werten, der nicht laut geschieht, sondern in Gleichgültigkeit, Scheinheiligkeit und Selbstbetrug.

„Es sitzt ein Vogel auf dem Leim,

er flattert sehr und kann nicht heim.

Ein schwarzer Kater schleicht herzu –

die Augen glühn wie Kohlenglut –

das endet böse, merkt euch’s gut!“

Hier zeigt sich Buschs tiefer moralischer Ernst. Der Vogel – ein unschuldiges Wesen – gerät in eine Lage, die er nicht mehr verlassen kann. Der Leim ist Symbol für Verstrickung, das Unvermeidliche, das einmal Begonnene, das sich nicht rückgängig machen lässt. Der Kater kommt nicht überraschend, sondern schleichend – wie das Schicksal, wie die Konsequenz eines Lebens, das sich selbst betrügt.

Was Busch hier an der Figur der Helene zeigt, ist eine Form des Spießertums, das bis heute wirkt: die Haltung, moralisch aufzutreten, aber das eigene Handeln davon auszunehmen. Nicht aus bösem Willen, sondern aus Gewohnheit, Selbstschutz oder Eitelkeit.

Helene glaubt vermutlich selbst, dass sie auf der richtigen Seite steht. Sie lebt nicht gegen die Moral – sie lebt daneben. Und genau darin liegt die Wucht der Satire.

Wilhelm Busch war kein Philosoph, aber er war ein Moralist – einer, der wusste, dass Lachen kein Selbstzweck ist, sondern eine Form der Aufklärung. Seine Satire trifft nicht die Außenseiter, sondern die Selbstgerechten.

Er entlarvt nicht Randfiguren, sondern die, die mitten im gesellschaftlichen Zentrum stehen. Die „Fromme Helene“ ist dabei kein Einzelfall. Auch in seinen anderen Geschichten – etwa in Plisch und Plum oder Fipps, der Affe – zeigt Busch immer wieder, wie Menschen scheitern, weil sie ihre eigenen Maßstäbe vergessen.

Busch war geprägt von einer Zeit, in der das deutsche Bürgertum sich in eine Form von moralischer Selbstvergewisserung flüchtete: Arbeit, Ordnung, Kirche, Familie. Doch unter der Oberfläche brodelten Zweifel, Ängste, ungesagte Wünsche. Die Fassade war stabil – aber dahinter war Bewegung.

Diese Spannung nimmt Busch auf, und er löst sie nicht durch Aufklärung, sondern durch Karikatur. Er zeigt das Gespaltene – das, was gesagt wird, und das, was wirklich geschieht.

In dieser Hinsicht ist Wilhelm Busch ein früher Zeitgenosse von Max Frisch. Auch Frisch zeigte mit Biedermann eine Figur, die sich selbst für integer hält, aber in ihrer eigenen Bequemlichkeit zum Komplizen wird.

Der Biedermann will nicht auffallen, nicht verletzen, nicht aus der Rolle fallen – und reicht am Ende die Streichhölzer. Genau wie Helene glaubt er, durch gute Worte könne man schlechte Taten vermeiden. Beide Figuren leben davon, sich selbst zu glauben – und verlieren sich gerade dadurch.

Der Begriff „Spießer“ wird oft vorschnell benutzt. Doch bei Busch und Frisch bekommt er Tiefe. Es geht nicht um Äußerlichkeiten oder das Bedürfnis nach Ordnung. Es geht um die Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Um das Festhalten an einer Fassade, die mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat.

Buschs Witz ist manchmal böse, aber nie menschenverachtend. Er macht sich nicht über Schwäche lustig, sondern über Unehrlichkeit. Über die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Und dabei ist seine Sprache überraschend modern: knapp, rhythmisch, präzise. Seine Bilder sind nicht bloß Illustration – sie sind Teil der Aussage. Der Text lebt vom Zusammenspiel von Wort und Bild, von Vers und Szene, von Ironie und Ernst.

Wer heute Die fromme Helene liest, kann darin vieles erkennen, was uns auch im 21. Jahrhundert beschäftigt: die Frage nach persönlicher Verantwortung, nach der Rolle der Erziehung, nach gesellschaftlicher Glaubwürdigkeit.

Busch stellt diese Fragen nicht frontal – er lässt sie durch den Spalt des Humors ins Bewusstsein sickern. Und das macht seine Texte so nachhaltig.

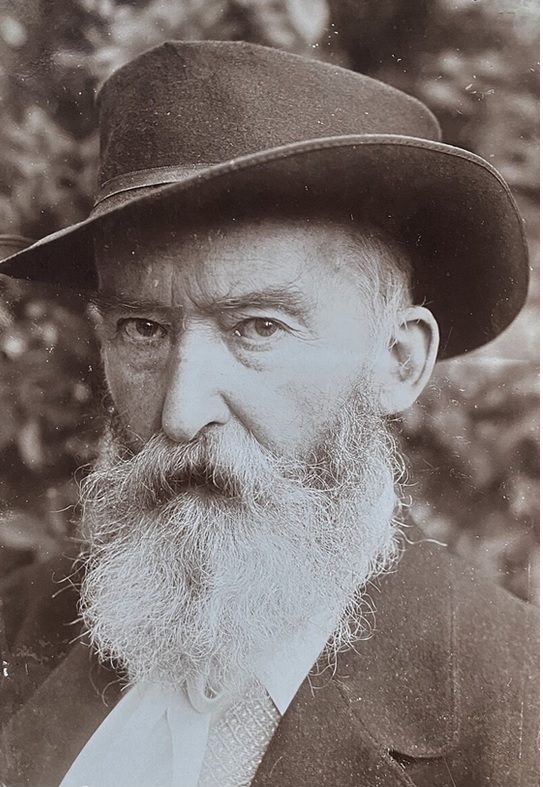

Wilhelm Busch (1832–1908): Spötter mit Tiefgang

Wilhelm Busch war ein genauer Beobachter – und ein leiser Rebell. Als Sohn eines Kaufmanns im niedersächsischen Wiedensahl geboren, wurde er streng protestantisch erzogen und früh mit Ordnung, Disziplin und Pflichterfüllung vertraut gemacht.

Doch gerade aus dieser Welt der Gebote und bürgerlichen Selbstvergewisserung entwickelte er seine vielleicht größte Stärke: das Durchschauen.

Busch wurde zum Künstler, obwohl er lange suchte, wo er hingehörte – zwischen Technik, Theologie, Kunstakademien und Rückzügen ins Private. Er war ein Eigenbrötler, ein Melancholiker, aber auch ein messerscharfer Satiriker. Sein Humor war nicht laut, sondern tief. Nicht plump, sondern genau.

Seine Bildergeschichten – allen voran Max und Moritz – gelten als Vorläufer des Comics, sind aber in Wahrheit viel mehr: Miniaturtragödien mit Pointen.

In Die fromme Helene (1872) seziert er die Doppelmoral der Gesellschaft. Er zeigt nicht die Großen der Welt, sondern die K